国内でも人材の質が最も高い地域の一つとされるホーチミン市ですが、知識基盤経済や国際化の進展に見合う労働力の確保にはまだ課題があり、革新を主導できる高度な人材の層が十分ではありません。

熟練労働者の不足

ベトナム最大の経済拠点であるホーチミン市は、現在も全国各地から労働者を引きつける魅力的な都市です。しかし、世界的な経済統合が進む中で、同市では高度な技能を持つ人材が不足する一方、未熟練労働者の過剰という矛盾した状況が続いています。

ホーチミン市ベトナム人材・才能開発協会のヴー・ティ・マイ・オアイン博士によりますと、同市が成長モデルを転換し、持続可能な発展を目指して経済構造を再編する中で、高品質な人材の育成は最優先事項であり、戦略的な突破口となっているとのことです。

長年にわたり、ホーチミン市は南部ベトナムおよび全国の高度な人材育成の信頼できる拠点として機能してきました。インフラの充実、経験豊富な指導者陣、教育・研修の強固な基盤といった優位性を活かし、学習者や地方行政機関、企業が専門的な研修を委託する際の主要な選択肢となっています。

専門家は、多様な経済主体と産業構造を持つ経済・文化の中心都市であるホーチミン市は、質の高い労働力を含む人材を惹きつけ、活用するうえで比較優位を有していると指摘しています。

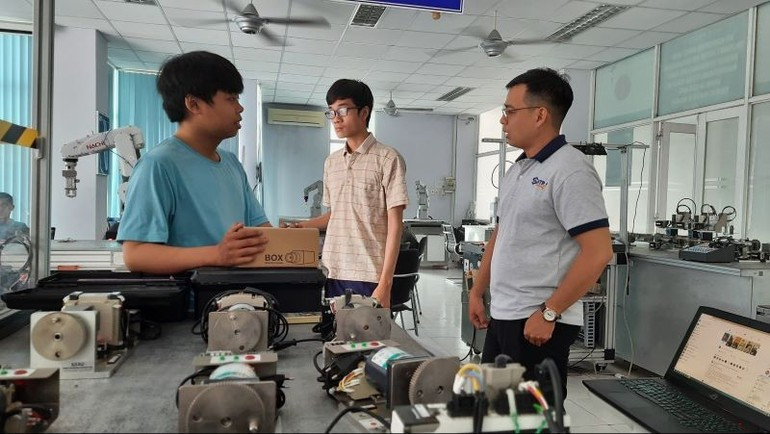

約370の職業・技術教育機関を擁する同市の人材育成システムは、労働市場に熟練労働者を供給する上で重要な役割を果たしています。しかし、企業部門・公的部門を問わず、人材の質や適応力には依然として課題が残っています。

こうした背景には、ベトナムの経済および教育制度が発展途上にあるという構造的要因があります。研修・教育プログラムは依然として理論偏重で、実践の機会が限られており、科学技術水準も遅れをとっています。さらに、人材育成やガバナンス、人材確保に関する行政運営の制度や方針の対応が遅れていることから、優秀な人材の確保と定着が難しい状況にあります。

必要とされる包括的な解決策

労働市場の需要に応え、経済構造の転換を支える人材基盤を整えることを目指し、ホーチミン市は人材の高度化を図る取り組みを、教育の近代化と国際的な連携の推進を通じて進めています。

これに基づき、市は2023年6月29日付で決定第2673号(QD-UBND)を公布し、2030年を見据え、2025年までに産業各分野の経済構造転換に対応した人材の育成と質の向上を図る計画を発出しました。

この計画の基本目標は、労働市場の需要や市の経済構造の転換に即した人材を育成することです。特に、国際的な視野を持つ質の高い人材の育成に重点を置き、研修・教育を終えた後に、ホーチミン市だけでなく南部地域全体の産業を支える熟練人材を供給できる体制を整えることを目指しています。

この計画は、「国際水準の人材育成に関する総合プロジェクト(2020~2035年)」と密接に連携しています。対象は、情報通信技術、機械工学・自動化、人工知能、経営管理、金融・銀行、医療、観光、都市経営の八つの重点分野です。2025年までに訓練・教育を受けた労働者の割合を87%に、2030年までに89%に引き上げることを目指しています。

専門家は、ホーチミン市が国内外で質の高い人材育成の拠点となるためには、教育・訓練の目標や内容、教授法、運営、管理のあらゆる面で包括的な改革を進め、現代的で国際水準の職業教育システムを構築することが必要だと指摘しています。 そのためには、教育・訓練機関のネットワークを拡充・再編し、技術労働者の技能向上や未熟練労働者のスキルアップを図ることが求められています。

市は、主要産業分野を支えるため、科学者や技術専門家など高度な人材の育成・確保に力を入れており、修士・博士課程など大学院教育の拡充も進めています。

また、国内外の専門家や研究者を呼び込むための競争力のある優遇制度を導入し、イノベーションや技術応用の拠点で活躍できる環境づくりを進めています。

さらにホーチミン市は、デジタルトランスフォーメーションの推進に向けて、重点産業を中心に人材の能力基準を体系化する枠組み(コンピテンシーフレームワーク)の整備を進めています。

この枠組みでは、労働者に求められる資格、技術的スキル、能力、資質などを明確に定義し、人材育成計画の基盤とする方針です。

南部社会科学研究所のグエン・ティ・ルエン博士は、ホーチミン市が人材育成を進めるうえでは、教育や訓練にとどまらず、政策改革や企業・教育機関・労働者の連携強化を含む総合的な取り組みが必要だと指摘しています。

教育分野について同博士は、知識の習得だけでなく、規律や忍耐、献身の精神、協調性といった「精神的な力」を育むことが、持続的で効果的な労働生産性の向上につながると強調しています。

また、教育機関は企業と連携を深め、カリキュラムの設計や研究、教授法などの面で協力し、企業の実際のニーズにより即した人材育成を進める必要があるとしています。